山内宏泰 公式サイト

記事一覧

【掲載中】新・写真新人賞「夜明け前」 審査員鼎談

【掲載中】 新・写真新人賞「夜明け前」とは何か? 審査員それぞれの思いはどこに? など、もろもろこちらに載っております ぜひ見て知っていただきたく #写真 #…

【掲載中】文春オンライン 東京都美術館で「デ・キリコ展」

群れず媚びず変化を恐れず。事を成すのに必要なものは何か、キリコの生き方が教えてくれる。 東京都美術館での「デ・キリコ展」のこと、文春オンラインで。 #キリコ #…

【掲載中】文春オンライン 鈴木おさむ『もう明日が待っている』『最後のテレビ論』を読む

「現在史」を描き出すって大事な仕事だ。鈴木おさむさんの新著2冊から、できるかぎりのことを吸収する試み。文春オンラインで。 #鈴木おさむ #もう明日が待っている …

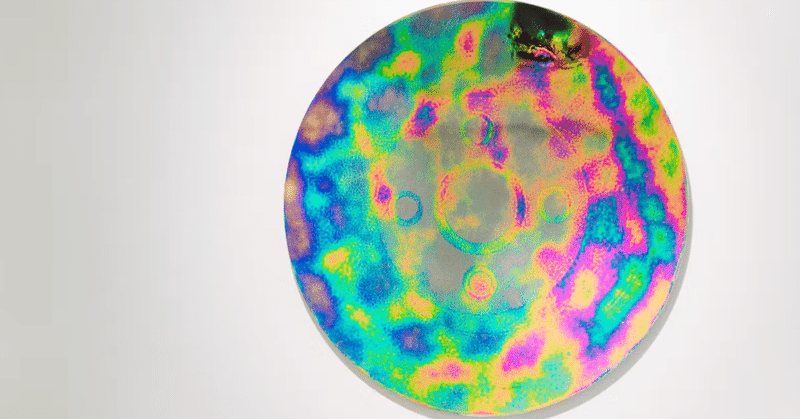

【掲載中】デイリー新潮 コロナ禍で市場規模が1000億円…拡大した日本の「アート投資」の意外な可能性

投資としてのアート、

どう考えたらいい?

どうするといい?

タグボート徳光健治さんに教わりに行ってきましたよ

デイリー新潮で!

#アート

#アート投資

#MikaPikazo

コロナ禍で市場規模が1000億円…拡大した日本の「アート投資」の意外な可能性

#デイリー新潮

【掲載中】文春オンライン 「加藤美佳展」

だれかの営みを覗かせてもらう、それが何より楽しい。

小山登美夫ギャラリー六本木での「加藤美佳展」のこと、文春オンラインで。

#アート

#加藤美佳

難しいことなんてひとつもなし…日々の営みから生まれた親密度満点の「現代アート」を観る

https://bunshun.jp/articles/-/71811?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&ut

【掲載中】文春オンライン 皇居三の丸尚蔵館「皇室のみやび―受け継ぐ美―」展

ここが「日本の美」の集まり来たるところ。

そういう場があるって大事なことだ。

皇居三の丸尚蔵館での「皇室のみやび―受け継ぐ美―」展のこと、文春オンラインで。

#皇居三の丸尚蔵館

#アート

https://bunshun.jp/articles/-/71244?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=socialLink

【掲載中】文春オンライン 鈴木おさむ『もう明日が待っている』『最後のテレビ論』を読む

「現在史」を描き出すって大事な仕事だ。鈴木おさむさんの新著2冊から、できるかぎりのことを吸収する試み。文春オンラインで。

#鈴木おさむ

#もう明日が待っている

#最後のテレビ論

SMAP“公開謝罪番組”が残した深い傷…「放送作家として参加した僕も戦犯である」

『もう明日が待っている』『最後のテレビ論』を読む https://bunshun.jp/articles/-/70354?u

【掲載中】クレアweb 写真家・瀧本幹也に訊く アイデアを生み出す“方程式”

仕事論がそのまま創造の軌跡となっているのがたまらなくかっこいい。

25年分のクライアントワークが詰まった『Mikiya Takimoto Works 1998-2023』を刊行した瀧本幹也さんのお話、クレアwebで。

「制約や違和感はあったほうがいい」 写真家・瀧本幹也に訊く アイデアを生み出す“方程式” https://crea.bunshun.jp/articles/-/47515 @cr