文学の肖像 古沢良太 あの人気脚本家が、マンガ作品に手を染めたワケ

幅広いジャンルを渡り歩き、自在に設定される舞台やテーマ。奇天烈なところもあるが、同時に人間としての「熱」を持った登場人物。クライマックスのみならず、どの部分を切り取っても見ごたえあるストーリー。

映画なら「ALWAYS 三丁目の夕日」「キサラギ」「探偵はBARにいる」シリーズ。テレビドラマは「外事警察」「鈴木先生」「リーガル・ハイ」「デート〜恋とはどんなものかしら〜」などなど。

脚本家として日本の映像表現を高いレベルに引き上げ続けるのが古沢良太さんである。

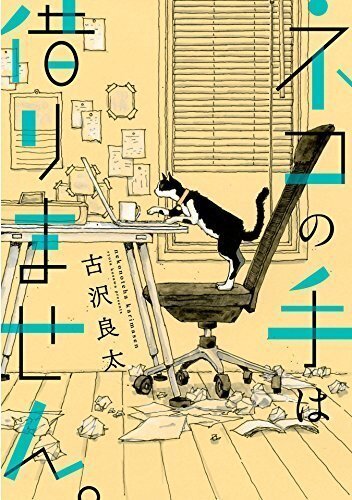

そんな人物が短編漫画シリーズ『ネコの手は借りません。』を描き、電子書籍として刊行していると聞けば、少々驚いてしまう。

テレビドラマの舞台裏で奮闘する三人の若者と、彼らを見つめる一匹の猫の群像ストーリーを漫画で表したのはどんなきっかけから? 本人の声を聞きましょう。

(初出・2017年)

そもそもどうして脚本家が漫画を描いたのか。

脚本家になる前は、もともと漫画を描きたいと思っていた時期があって、実際に描いてみたりもしていたので。数年前、雑誌『日経エンタテインメント!』に何か描きませんかと声をかけていただいて、そういえば脚本家で漫画を描いている人なんて他にいないだろう、だったらやってみようと考えたのが今作の始まり。その原稿をこのたび、電子書籍にしてもらえたのです。

雑誌連載は月に一度、見開き2ページで展開するものだった。引き受けた当初は「なんとかなるだろう」と読んだが、それに反して毎回、「死にそうになりながら描いていました」とのこと。

読み返すと、自分なりに一所懸命描いているなとは思います。でも連載しているときは、それはもうたいへんで。自分でコマ数の多いかたちにしてしまったからというのもあるんですが、漫画ってワンカット描くだけでもすごい労力が必要になることに、改めて気づかされました。漫画家の方ってすごいんだなと改めて感じました。

漫画作品で取り上げたのは、テレビの現場を裏側から支える仕事人たちの姿。脚本家にはじまり、新入りのAD、ヘアメイクへと、主人公は移り変わっていく。テレビドラマ制作の現場は古沢さんにとっておなじみだろうけれど、漫画を描くための取材も重ねたのか。

ある程度はしましたね。『リーガル・ハイ』を撮っている時期だったので、現場へ行ってお話を聞かせてもらったりして。現場の人って顔見知りではあっても、仕事の中身をそんなに詳しく知らなかったり、ましてやどんなことを考えているかは想像もつきません。実際に話を聞いてみれば、なるほどと思うことがたくさんある。ストーリーとしてはフィクションですが、シーンごとでは取材内容をかなり反映させてあります。

脚本の仕事のときも、取材は綿密にするのだろうか。たとえば《リーガル・ハイ》は弁護士が主人公であり、法廷場面がドラマの肝となる。法曹関係の事柄にはかなり深く分け入った?

おもしろい判例、使えそうな事例なんかはいろいろ資料を集めてもらって、目を通したりしました。ただ、法廷には足を運ばずじまい。これは迷うところですけど、ふつうはリアルな法廷のことなんて知らない人のほうが多いでしょうから、それでもおもしろく観られるようにしなくちゃいけない。

取材をして実態を知りすぎると、自分のなかの常識が『内情を知っている人』の側に寄ってしまう恐れはあります。と、実際の状況を知っている人しかおもしろがれないことばかりを、おもしろがるようになってしまう。内輪受けといいますか。そこは気をつけないといけないと、いつも考えていますね。

ときに、脚本家を含む現場のスタッフにスポットを当てようとしたのはなぜだっただろう。

顔や姿を露出する出演者のことは知っていても、裏方のことはみんな知らないだろうし、僕自身もそういう人たちに対する興味はもともと強くありました。テレビドラマって、大勢の人の手を介してつくられるもの。脚本家という立場の自分としては、関わったものに対して『これは自分の作品だ』と思っている面がある。そういう気持ちは、立場が違ってもみんな持っているんじゃないか。関わった誰もが『自分の作品だ』と考えている、たぶんそういうものでしょう。

ということは、僕が脚本を書くときに気をつけるべきは、『俺はこうしたいんだから、こんな感じでいいだろう』といった独りよがりな書き方をしてはいけないということ。もっと、関わったすべての人が心から誇れるものにしたいなといつも思います。

脚本を書いていると、映像になったときに自分のイメージしたものと違っていたりすることは多い、というか、いつだってズレを感じる部分はあります。なんであそこ、こんなことになってしまうのか、そんなつもりで書いたんじゃないのに、と。けれど、現場の話を聞いてみると、なるほどそうか、事情によってこうなるのはしかたなかったんだと納得させられることがほとんど。

作品はたくさんの人の総合力で出来上がるのであって、脚本家である僕のイメージと違うことなんて二の次なんですよね。観る側の人にもそういうことは伝わるはずだし、スポットライトが当たらない人たちのこともわかってほしい。漫画で取り上げるにあたっては、そういう気持ちもどこかにありましたね。

なるほど、チームでつくり上げる映像作品の成り立ちを考えればその通り。でも。そうはいっても、脚本家としてみずからつくり出したストーリーやキャラクターが、当初思い描いたものと違うものになっていけば、相当にモヤモヤした気分が募るのでは?

そこは割り切るしかないんです。脚本を書くのが脚本家の仕事であって、そこから先は違う人の仕事だというのが基本的な考え方。最終的な作品は、自分が思い描いたものにはならないという前提でやっています。自分としては、ここはこういう意図なんだということはなるべくちゃんと伝えようとは心がけていますけど。

脚本を読めば意図が完璧に伝わる書き方ができれば理想です。が、なかなかそうもいかないので。自分としては当然伝わるだろうと思っても、人にはうまく伝わらないことなんて、いくらでもあるものですよね。

この作品は自分のものだ、おもしろいのは自分の手柄だ! と声高く主張したい気持ちはない?

作品が自分の手を離れて完成していくのを見ているのは、たとえるならサッカーの試合におけるミッドフィルダーのような気分。前線にスルーパスを出したら、フォワードの選手がみごとにゴールを決めて、チームメイトが喜んで抱き合っているのを眺めている感じに近い。

チームの得点はもちろんうれしい。ただし、心のどこかで、得点を決めた人ばかり褒められているのはどうなんだ、アシストしたこっちも少しは見てくれないかな、との気持ちがなくはないです。『俺が書いたんだ!』と大声で主張したい、というほどではないんですけど。

今後も漫画を描きたい気持ちは、しっかりとある。

はい、漫画に盛り込みたいことはまだまだあったんですけど、今作はこれでいったん力尽きてしまったので。次はもうすこし肩の力を抜いて描けたらいいんですけどね。

ただし、どんな漫画を描くかは、まだ決めていない。

『これが描きたいんだ』という気持ちが先にあって書くタイプじゃないので。脚本もそうで、いろんな依頼に応えて書いているうち、技術があれこれ身についてきて、その技術を使ってこういうことができるかもしれない、ならばやってみようと進んでいく。技術に引っ張られて、書きたいものが出てくるところはあるので、漫画も技術が上がってきたら、『こういうのやってみたい』というのが浮かんでくる気はしますね。

描くことはいつも身近にある。聞けば脚本を執筆するときも、登場人物の絵を描いたりしながら進めているとか。

それはまあ落書きに近い。漫画とはぜんぜん違うものですけどね。脚本のときは描きたいカットを好きに描けばいいけれど、漫画になると不得意なタイプの絵や、状況をきちんと説明するための絵も描かなくちゃいけなくて、たいへんですね。いや、当たり前といえば当たり前のことなのですけど。

テレビドラマの舞台裏で奮闘する大人の青春を描いた、群像ショートコミック!

ネコの手は借りません。

古沢良太

コルク

2017-02-13

Amazon で詳しく見る

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?