大人の教養としてのアート入門 5 20世紀になるとアートは…

絵画とは単なる外界の「写し」ではなく、自分の感情や個性、ビジョンを表現するための器なのだ!

と強気の主張を繰り出したのが、印象派のモネやルノワール、ポスト印象派のゴッホ、ゴーギャン、セザンヌといった面々でした。19世紀後半から20世紀初頭にかけて、彼らがアートの新しい潮流を生み出しました。

そんなアートのありようを20世紀になってさらに定着させた筆頭といえば、ピカソでしょう。

ピカソは画家という範疇を超えて、20世紀を代表する人物のひとりと目されますね。子どもの落書きみたいに無邪気な絵がトレードマークになっていますが、あの作風はかなり晩年に現れてきたもの。そこへ至るまでに彼は、あらゆるアートの様式を試みました。

ピカソが「あの作風」にたどりつくまで

長生きだったピカソは20世紀初頭から1970年代に没するまで、スタイルを次々と変えながら膨大な作品を描き残します。

小さいころからデッサン能力は抜群だったので、19歳で出生地スペインを離れ、自信満々に芸術の都・パリへ赴くと、さっそく独自の画風を確立します。暗くて濃い青色が画面を覆っていたことから「青の時代」と呼ばれたもので、抒情たっぷりに貧者や老人を描きました。

色調が明るくなりモノの形態もかっちりとした「ばら色の時代」を経て、ピカソは1907年、《アヴィニョンの娘たち》という作品を描きます。

その名の通り5人の女性が画面を埋めているのですが、一人ひとりの姿はまことに奇怪です。まず身体に厚みがまったくない。丸みもない。ポーズは捩(ねじ)れていて、うしろ向きの身体に正面を向いた顔がのっているありさま。

誰もが度肝を抜かれました。これ以降、ピカソが描く画面はいっそう平面化され、表われ出る形態は幾何学的な模様のようになりました。これをキュビズムといいます。

訳せば立体主義、すなわちキューブを積み重ねたような描き方という意味合いとなりますね。

なぜピカソは常識はずれの絵を描いたのか?

ここに至って、西洋絵画が何百年にもわたり積み上げてきた写実の伝統は、完全に叩き潰されてしまいます。せっかく画面を外界そっくりにしようとして、画面に立体感や遠近感、つまり「厚み」を持たせようとあの手この手で工夫を凝らしてきたというのに。

ピカソは画面を完全にペシャンコにしてしまい、人物も実物とは似ても似つかないかたちに変えてしまったのでした。

そうしたピカソの絵がインパクト抜群なのはまちがいなし。なのですが、ふと疑問に思います。なぜ彼はそんな常識はずれの絵を描いたのだろうかと。

すでにあるものを、とにかく破壊したかった? たしかにそれもあるでしょう。既存のものを否定し新しいものを探し求めるのは、アーティストの基本姿勢ですから。

でもそれ以上にピカソは、絵画そのものによって人の心を動かしたかったんじゃないでしょうか。

従来の絵画は、外界をありのまま写し取ることに血道を上げてきました。

「こんなそっくりに描けるの、すごい!」

「かくもすてきな人や景色がこの世に存在するのか、あこがれちゃう……」

といった感慨を、観る人にもたらすためにありました。写すことの悦び、未知のものに触れる愉しさがそこにはあるのですが、描かれた対象の魅力に依存している部分があることは否めませんね。何が描かれているか、それがどう巧く表現されているかに依っているわけです。

ピカソは、現実をそっくり画面に写し取ることをやめました。画力は抜きん出ているので、やろうと思えばやれるのに、しなかった。それより現実にあるものをバラバラに解体して、平面の画面にペタペタ貼り付けるような描き方をしました。

思いつきそうでなかなか思いつかないもの

人物やギターなど現実に存在するものを、大きく歪められた姿で堂々と描くのがピカソの作品です。観る側は当然、驚きますね。そうして脳内で、現実の見知ったものと画面上の表現を結びつけんと試行錯誤します。そのために目は画面のあちこちへと動き、思考はせわしなく巡ります。心のほうも驚いたり納得したり、しかけがわかって喜んだりと忙しい。感情は揺れ動きっぱなしです。

対象に頼らず、画面そのものによって人の心を動かす、つまりは感動させるのがピカソのやったこと。だからこそピカソの絵を観ることは、誰にとっても新鮮な体験となるのですね。

ピカソの作品世界では、画面に描かれたものが現実とそっくりである必要はありません。いえむしろ現実からかけ離れているほうが、ギャップを埋めるべく脳や心が激しく動いて都合がいい。

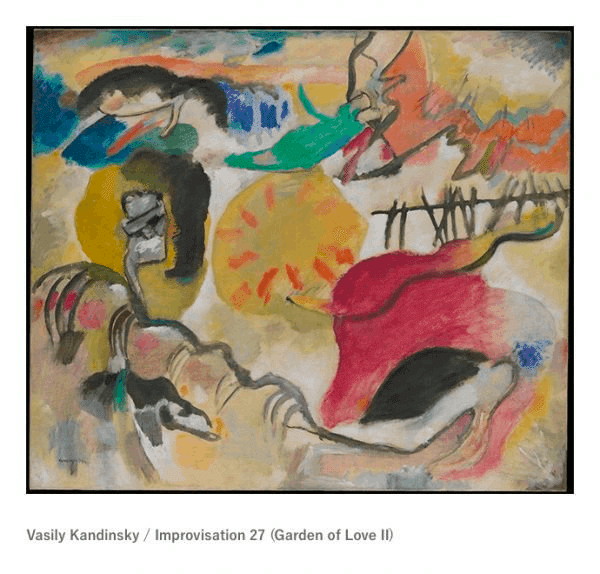

こうなると、描かれるものは現実に基づいていなくたっていい。現実と対応しないものばかり画面に描いてしまえと考える人たちも出てきます。そこから、具体的なものを一切描かず、純粋なかたちと色だけで画面を構成する「抽象派」の画家たちが誕生してくるのです。そういうことをしたのは、カンディンスキーやモンドリアンといった人たちでした。

抽象表現だけで絵画を成り立たせるというのは、思いつきそうでなかなか思いつかないもの。この発想の源泉になったのは、ピカソの大胆な絵画上の冒険でした。こうした後進への影響力の大きさも、ピカソが20世紀を代表する画家である所以(ゆえん)なのです。

さらに作風を変化させていったピカソ

キュビズムにしばし没頭したあとも、ピカソの作風の変化は止まりません。形態を分解するのに飽いたのか、続いては安定した構図を持った「新古典主義の時代」が訪れます。

また時間が経って1930年代になると、また形態を自由に歪曲、並べ替えするブームがピカソを襲います。関係の深い女性の姿を大きく変形させた肖像画がよく知られます。

この時期に描かれた有名な作品が《ゲルニカ》ですね。

ナチス空軍がゲルニカという街を無差別爆撃した事件を受けて、自身の内なる衝撃と怒りを画面にぶつけたものです。事物の存在を解体してあちこちから眺めたり、歪めたりしながら平面に押し込んでしまうというピカソの手法が、強い憤りと時代に対する忸怩(じくじ)たる思いを掬(すく)い取ることに、みごと成功しています。

第二次世界大戦後のピカソは、過去の名作を模写した作品をたくさんつくります。ニコラ・プッサン、ルーカス・クラナッハ、クールべ、エル・グレコ、ベラスケス、マネ……。美術史上の巨匠たちに倣うのですが、そこはピカソのこと。なんとかもとの絵が何かはわかるけれど、それぞれの名画がピカソ流に描き変えられていますよ。

子どもの落書きのように奔放な絵を量産しながら、ピカソは1973年に没しました。制作に際して現実から完全に遊離することはなかったものの、そこから遠く離れた世界へと、どの時代のピカソ作品も観る者を連れ去ってくれるのでした。

ピカソ以外にも20世紀に活躍したアーティストはさまざま

ピカソと同世代で、20世紀のアートをともに牽引したのがマティスでした。彼もまたさまざまな画風の変遷を体験し、最後には色紙による切り絵という手法へ行き着きます。生涯を賭して、かたちと色の最高の響き合いを模索したのです。

20世紀のアートは彼らのほかにも、さきほど述べた抽象画のカンディンスキーやモンドリアン、ミロにクレー。現実の世界を突き抜けて、摩訶不思議な光景を描いたダリやマックス・エルンストらのシュルレアリスム。マリリン・モンローら著名人のイメージを幾枚も複製して戦後の大量消費社会を象徴させ、時代と寄り添うポップ・アートを流行らせたアンディ・ウォーホルなどなど。バラエティ豊かなアーティストが登場して賑わいを見せました。

時代や地域を選ばぬ絶対的な美の基準などかつてあったためしはなく、これからも出現しないことでしょう。ですから次々と生まれ出るアートが、以前より進歩したものなのかどうかはわかりません。

ただ、美術史を彩るアーティストたちが残した足跡は、どれも非常に人間臭くて美しい。わたしたちはその気になれば、美術館などでそれらの実物に出合い享受することができます。過去の文化が尊重され、きちんと受け継がれてきたありがたさを、いま一度噛みしめたい気になります。

<今回のまとめ>

●ピカソは、1900年代初頭から1970年代に没するまで、スタイルを次々と変えながら膨大な作品を描いた

●ピカソは、絵の対象に頼らず、画面そのものによって人の心を動かそうとした

●20世紀はピカソの他にも、マティスやアンディ・ウォーホルなどバラエティ豊かなアーティストが活躍した

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?