大人の教養としてのアート入門 3 印象派はなぜ大革命か

大人の教養として知っておきたい西洋美術と日本美術の全体像を見ていく連載の第3回目は、モネやルノワールなどに代表される印象派についてです。

印象派は、西洋美術に大きな革命をもたらしました。その革命とはどういうものだったのでしょうか?

ときは19世紀後半。場所はフランス・パリとその周辺。それが印象派の生まれた舞台です。中心人物を挙げるとすればモネ、そしてルノワールとなりましょうか。どちらも聞き及びはあるでしょうし、作品も思い浮かびますよね?

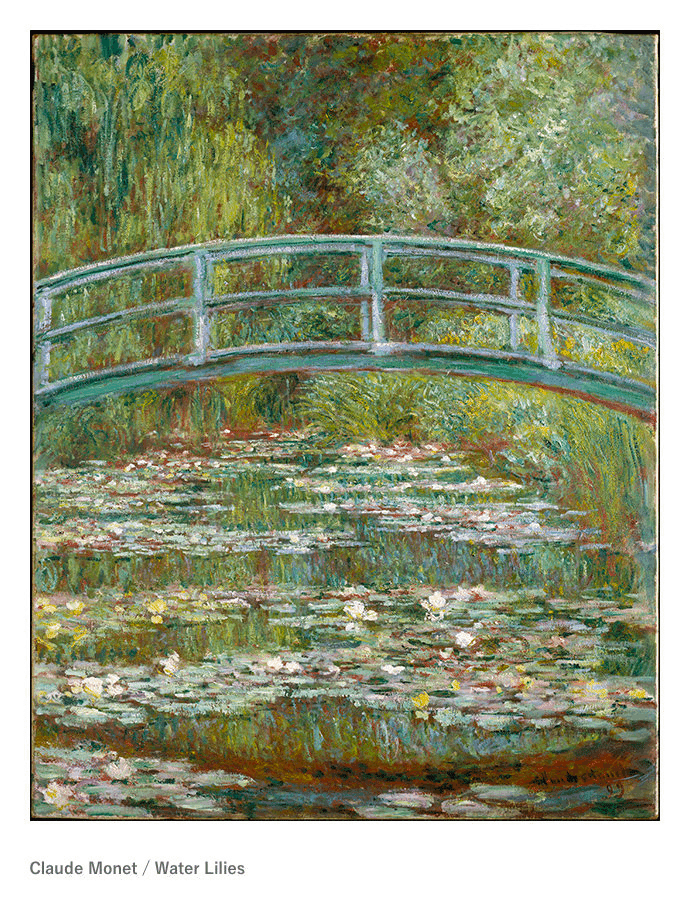

モネは陽射しと緑がたっぷりの温かな雰囲気の絵で、きらめく水辺を描いた《睡蓮》でもおなじみかと。ルノワールにも同じような風景画はありますけれど、彼の場合はふくよかでかわいらしい女性を描いた作品のほうが、真っ先に頭に浮かぶかもしれませんね。

認知度と人気の高さ、親しみやすさにおいて、両者は群を抜きます。理屈や薀蓄より先に、絵とはやはり作品の前に立って、ただうっとりできることが何より。印象派の代表格たるモネやルノワールは、アートに触れる楽しさを改めて教えてくれます。

穏やかで優しい画風の人気者。モネ、ルノワールをはじめピサロ、シスレー、カサットら印象派の面々は、みなそういう雰囲気を湛えています。人柄としても、穏健で善良なタイプが多かったようですよ。ただし彼らが為した画業は、それほど甘いものとはいえません。何しろ旧世代の絵画を丸ごと否定して、美術史の流れを大きく曲げてしまったのですから。

印象派がおこなった大革命とは

印象派はいったい何をしたというのでしょうか。 同じモチーフをたくさん描いたことでも有名なモネの《睡蓮》に則して見てみましょう。

この絵では水面の揺らめきと、光を照り返す蓮の葉の複雑な色合いだけが、画面の隅々まで満たしています。水面に蓮が浮いた池、ただそれだけの何でもない光景なのに、キラキラと輝いて浮き立つような軽やかさを感じますね。『不思議の国のアリス』でティーパーティーに招かれたアリスが、「なんでもない日、おめでとう!」と祝われる。あの名セリフをどこか思い出させます。

画面の中に描かれたものはすべて、強い光によってかたちが半ば溶け出しています。距離をとって眺めているうちは、かろうじてモノが輪郭を保っていますけれど、もう一歩、二歩でも絵のほうへ近づくとどうでしょう。何が描いてあるのだか本当にわからなくなってしまい、目の前に広がるのは単なる色の乱舞のみ。でもそれが、目に快く響きます。この光と色の渦の中に、ずっと溺れていたい。そんな気持ちにさせられます。

見る快楽にどっぷりと浸るということ

ひたすら見ることに集中できる。それが印象派絵画の大きな特長です。描かれた場所がどこか、誰が何をしている場面なのか、画家が表そうとしたテーマは? 画面から情報や意味を読み取ろうとする頭の働きはいったん脇に追いやり、見る快楽にどっぷりと浸れるのです。考えるヒントとしての絵ではなく、視覚から得る驚きや発見。それだけを描こうとしたのが印象派というわけです。

人間はいつだって言葉をもとにして何かを考えるので、放っておけば絵にも意味やストーリーを求めてしまいます。印象派より前のあらゆる絵画は多かれ少なかれ、ちゃんと意味やストーリーを含んでいたものです。

ところがモネらの絵は、眼前のものを虚心に見ることだけに徹します。だから主題なんてなくたっていいし、描く内容にもこだわりません。印象派は「なぜこんな取るに足らないものを?」と言いたくなるモチーフをしばしば描きましたが、理由を問われれば「いや、目の前にあるものなら何でもよかったのだ」。きっとそう答えたに違いありませんよ。

次回に紹介する予定の画家セザンヌは、モネを称してこう言っています。

彼はただの眼だ。しかしこれは何という眼だ!

そう、印象派の代表たるモネは眼そのもの、視覚のお化けのような存在たらんとしたのです。

純粋に「見ること」そのものを追求していると、そもそも人の視覚を成り立たせている根元は何かということにまで、意識が及ぶでしょう。印象派の面々がそこで見出した答えは、光でした。

この世のあらゆる事物は、光が地上に降りそそぐことで見えるようになります。絵画で視覚を追求するとは、光をなんとか捉えて画面に定着させようとする行為にほかなりません。

光そのものを捉えるのが主眼なら、モノのかたちがはっきりしていなくたってかまいませんね。それで印象派の画家たちは、人の姿にしろ草花でも、光に浸食されて溶け出てしまったみたいに描いて平気でいられました。

モネが同じモチーフを繰り返し描いたのも、光を捉えたいという一心からです。彼は《睡蓮》を生涯に200点以上も描きましたし、積み藁やルーアンの大聖堂も時間帯を変えて何枚も何枚も描いています。水面や藁の上、聖堂の壁面で刻々と移り変わる光の表情に目を凝らしていたから、いくら同じものを描いても決して飽きることなどなかったのです。

印象派が編み出した独自の技法

光のきらめきを表すには、画面を明るい色合いに染めることも必要です。そのため印象派は、色の塗り方にも独自の手法を編み出しました。従来の画家たちは、絵具をパレット上で混ぜて色をつくり、それを画面に塗っていました。ただ、絵具は異なる色を混ぜるほど、濁って暗くなってしまいます。

そこで印象派の面々は絵具を混ぜることなく、細かい筆致で原色を並べていきました。適切に色を配置すれば、細かい色の群れは観る側の頭の中で混ぜ合わされて、画面が格段に明るく感じられるのです。印象派が採用したこの描き方を、筆触分割といいます。これは当時、急速に研究が進んだ光学理論に基づいて編み出されたものでした。

優しげな雰囲気で人気を博す印象派ですが、こうして見ていくとずいぶん印象が変わってきませんか? その穏やかな画面を生み出すために彼らは、常識をひっくり返す過激派にして最先端科学を駆使する理論家の顔をも、併せ持っていたのでした。した。従来の画家たちは、絵具をパレット上で混ぜて色をつくり、それを画面に塗っていました。ただ、絵具は異なる色を混ぜるほど、濁って暗くなってしまいます。

<今回のまとめ>

●印象派絵画の大きな特長は、「ひたすら見ることに集中できる」ということ

●モネが同じモチーフを繰り返し描いたのは、光を捉えたいという一心から

●印象派は、色の塗り方にも「筆触分割」という独自の手法を編み出した

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?