「この一枚を観に」 ロンドン・ナショナルギャラリー レオナルド・ダ・ヴィンチ『聖アンナと聖母子と幼児聖ヨハネ』

人はときに、ただひとりの大切な相手と会うためだけに、地球の裏側まで出かけたりもするでしょう?

同じように、たったこの一枚を観るために、どこへでも行く。そういう者に自分はなりたい。

今回は、ロンドン・ナショナルギャラリーのレオナルド・ダ・ヴィンチ『聖アンナと聖母子と幼児聖ヨハネ』を観に。

ナショナルギャラリーは、絵画の専門館。13世紀から20世紀初頭までという長い期間のヨーロッパ絵画史を、実物によって余すことなくたどれるようにできています。

ここに、どうしても欠かすことのできない名前がひとつ。言わずと知れたレオナルド・ダ・ヴィンチ。史上最も有名な絵画『モナ・リザ』の作者です。風変わりで扱いが難しそう――といった芸術家像を確立したのも彼だといえましょう。

レオナルドは多大な変化を絵画の世界にもたらしました。技法的にもたとえば、近くのものをはっきりと、遠くにいくほどものをぼんやりと描き奥行きを出す空気遠近法。自然界に輪郭などないことに着目し、ものとものが重なる部分を丹念にぼかして描いていくスフマート技法も、彼が編み出しました。解剖学など科学的な知見を反映させて、正確な人体や動物、植物の描写を目指すというのも、彼が確立した描き方といえます。

人間の内面性を、外観にどう表すことができるか。そんなテーマに、だれよりも早く真正面から取り組んだのもレオナルドです。後の多くの芸術家たちが追いかけることになる深遠なテーマを、ことごとく準備していますね。

パリ・ルーヴル美術館の『モナ・リザ』や、ミラノのサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会に描かれた『最後の晩餐』がレオナルド・ダ・ヴィンチの代表作と目されますが、ロンドンにも彼の真髄に触れられる作品はあります。

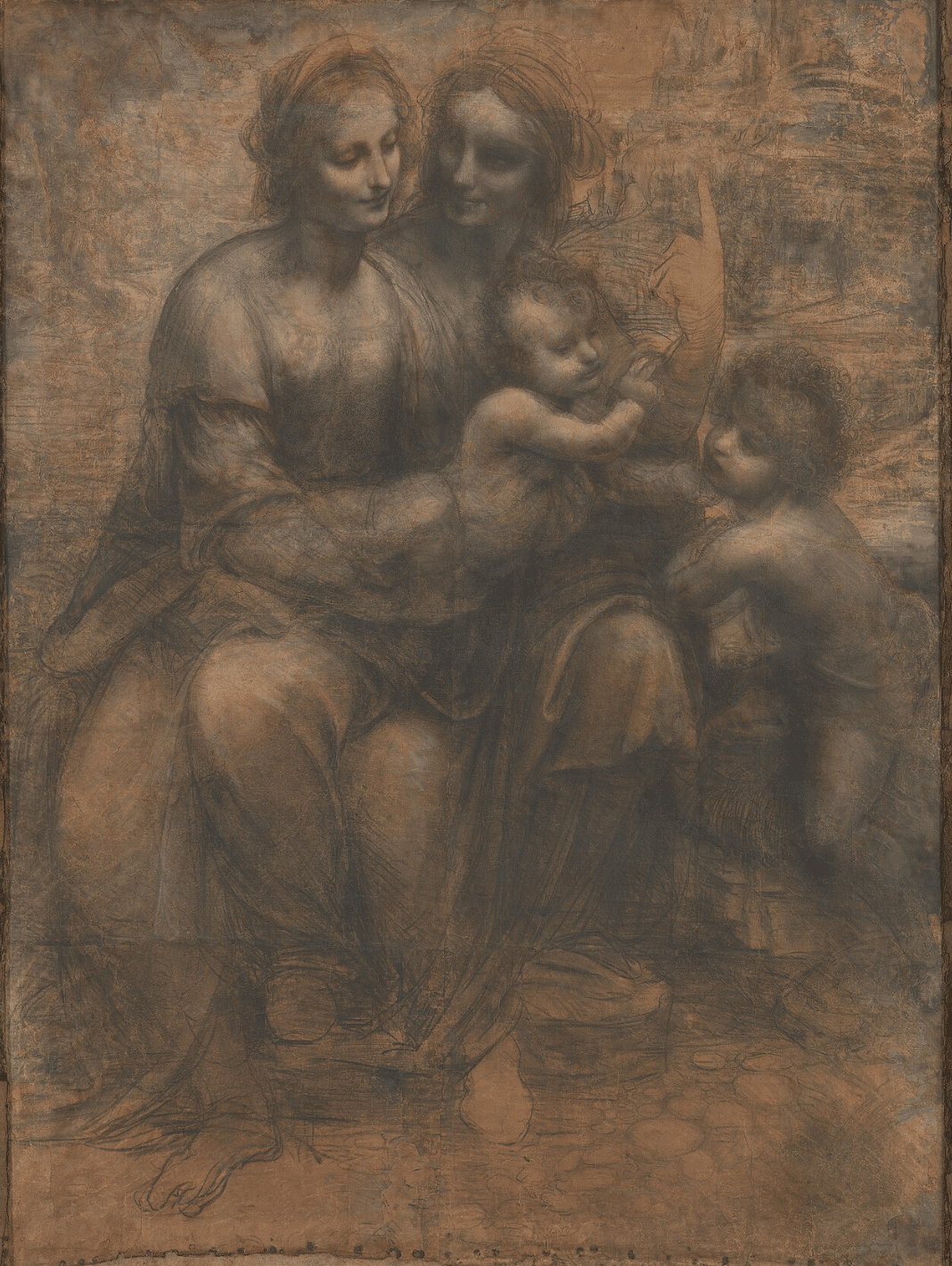

エントランスを抜けて階段を上り、左手に広がる展示を見て回ろうとしたとき、まっさきに出迎えてくれるのがレオナルド・ダ・ヴィンチの作品です。最初の展示室に、2点の大きな絵画がかかっているのです。右手には『岩窟の聖母』。そして左側に掛かるのが『聖アンナと聖母子と幼児聖ヨハネ』。木炭と白チョークのみで描かれており、彩色はなし。それもそのはず、これは隣に並ぶ『岩窟の聖母』のような油彩画ではなく、「画稿」と呼ばれるもの。作品を仕上げていく過程でつくられる、原寸大の素描なのです。紙に描かれたこうした画稿を、板やキャンバスなど本番用の支持体へ転写して、絵画を完成へ近づけていきます。

ただし、この画稿をもとにした完成作品は、この世に存在しません。板などに留めるための穴は開いておらず、転写のためになぞられた形跡もありません。画稿本来の目的のために使われることはなかったのです。レオナルドはこの絵を、ただアイデアを練るためだけに用いたのでしょうか。それとも、こうしたデッサンの状態こそ、すでに完成とみなしたのか。あるいは単に飽きてしまって、途中で制作を投げ出してしまったのでしょうか。

片や色も付けていない作業途上のデッサン。いっぽうで、並んで掲げられている『岩窟の聖母』は完成品であり、聖母の濃紺の衣装は眼にまぶしく、聖母子の肌も光り輝いています。比べてしまえば、見応えが劣ってしまうでしょうか。いえ、そんなことはありません。

縦141・5センチ、横104センチというサイズの画稿は、『岩窟の聖母』よりひと回り小さい。それでも人物が画面いっぱいに描かれているので、迫力はたっぷりです。

またレオナルドは、木炭の黒とチョークの白色だけで、人物や衣服の微妙な質感を存分に表現しています。それぞれの人物の、膝や肩のあたりに注目してみれば、なんという立体感と実在感であることか。薄い衣服にくるまれたなかに、人間の身体があるということをしっかり感じさせてくれます。

描かれている4人の表情にも、ぐっと惹きこまれます。画面の左から聖母マリア、マリアの母である聖アンナ、幼児姿のイエス、同じく幼児の洗礼者聖ヨハネです。とりわけこまやかに描き込まれ、強くハイライトを浴びているように見えるのが、聖母マリアの表情です。

黒白の濃淡だけで、幼児を見守る優しさあふれた微笑をつくり上げています。レオナルドの微笑といえば、『モナ・リザ』の謎めいたそれがよく知られるところですが、この聖母マリアの穏やかな微笑もまた、いつまでも眼を離せなくなる魅力をたたえています。

絵の構図としても、ひじょうによく練られたものになっています。まずはマリアとアンナの頭部を頂点とするピラミッド形が、画面の骨格をつくり上げます。その三角形のなかに、マリアの腕のラインとイエスの背中が円を描き、観る側の視線を誘ってくれます。さらには、マリアとアンナの膝頭はジグザグの線を形成し、絵に変化とリズムをもたらしています。

下描きの段階であることはたしかなので、人物同士が重なり合う部分などには、描線が確定されずぼかされている例もまま見られます。しかしながら、これほどかっちりと考え抜かれた構成を持ち、圧倒的なデッサン力によって人体がかたどられ、精神的な高まりまで表そうという強い意思によって表された4つの表情を持つこの画稿は、なんと豊かな世界をそこに生み出していることでしょう。まさに史上最高峰の素描といえる一枚が、ここナショナルギャラリーの入口を飾っているのです。

この絵は1500年前後、すでに『最後の晩餐』を描き上げるなどいくつもの大仕事をやりおおせて、名声と注目を浴びていた時期のレオナルドが手がけたもの。もともとの注文主は、当時のフランス王ルイ12世でした。王はレオナルドに、聖アンナを描き入れた絵画を所望します。王妃の名がアンヌといったので、王は妻にちなんだ絵を持ちたいと思ったのかもしれません。

しかし、王が作品を受け取ることはありませんでした。筆の遅いレオナルドは、いっこうに聖アンナのいる絵画を描き上げることができず、話はそのままうやむやになってしまったのです。ただ、当時のレオナルドが、聖母子というテーマに熱心に取り組んでいたのは間違いありませんでした。この『聖母子と聖アンナと洗礼者聖ヨハネ』のほかにも、いまでは失われてしまった別の聖母子画稿の存在が確認されています。

2つのバージョンの『岩窟の聖母』はなんとか完成を見たものの、10数年にわたって手を入れ続けたといわれるルーヴル美術館所蔵『聖アンナと聖母子』は、未完成のままレオナルドの手元に残されました。

完成作品が極端に少ないのは、レオナルドの画業の大きな特徴です。軍事、数学、医学その他、あまたの研究にのめり込み、たいへん移り気な性向だったというのが、その大きな理由でしょう。ただ、こう考えることもできそうです。レオナルドはジャンルを問わず、真理を探究することに夢中になった人物でした。その姿勢は終生揺るぎませんが、どんな研究テーマであれ本当に真理に行き当たったと思えることなどまずなかった。なぜか。探究をし続けるということ自体が、レオナルドにとっては大事だったのではないか。結果よりも、過程こそが、彼の追い求めたものというわけです。

わたしたちの手に残されている画稿は、まさにレオナルドが絵画の真理へと立ち向かっていた過程を示すもの。ひょっとすると数少ない完成作品よりも、こうした画稿のほうが、彼の思想と人物像をよりはっきりと表しており、代表作と呼ぶべきものなのかもしれません。

レオナルドの生き方が丸ごと詰まっているかのようなこの画稿は、当時レオナルドが暮らしたミラノから後にベネツィアへ伝わり、18世紀にはイギリスに渡ります。1779年の時点で、ロイヤル・アカデミーの所蔵品目録に記載されていることが分かっています。そして1962年、ロイヤル・アカデミーからナショナル・ギャラリーへ寄贈され、より多くの人の目を楽しませることになりました。

ナショナル・ギャラリーの最初の展示室で、一枚の画稿はきょうも訪れた人に、絵画芸術の底知れぬ奥深さを伝道しているのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?