プレトニョフの音がいつまでも 自分のなかに留まっていてほしい

日本贔屓のピアニスト、ミハイル・プレトニョフは二月、早くも今年最初の来日を果たし、幾度かのリサイタルを開いた。

そのうちのひと夜に足を運べたのだけど、それから一ヶ月以上経つというのに余韻は消えない。なんて幸せなことか、プレトニョフが発した波動をいつまでもわが身に留めておけるというのは。

前半のスクリャービン:24の前奏曲Op.11から、後半のショパン:24の前奏曲Op.28まで、まったく弛まぬ演奏で、一つひとつの音は純度が高く透明度が抜群だった。一音ずつに眼の奥の神経が感応して、目を見開かされる。

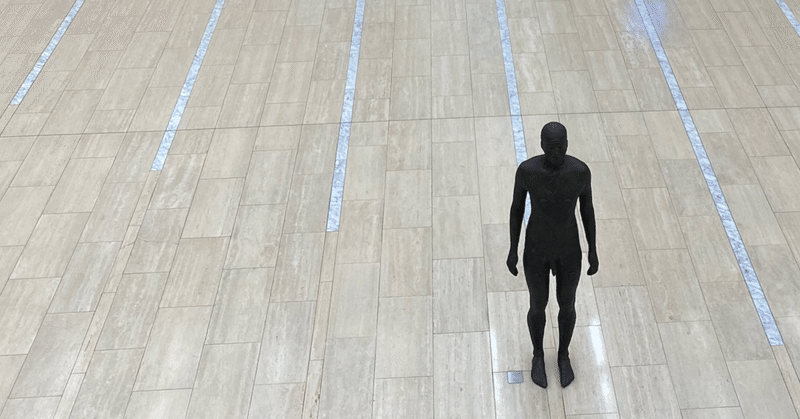

プレトニョフはピアノの前に座って、脈々と手元から音を紡いでいく。彼は、その場で音を生成することだけに極度に集中していて、公演の成功とか自身の名声とか他者の反応とか技術的な心配事とか、他の雑事が入り込む余地なんてかけらもない。

何のためでもない、あまりに純粋な行為から生まれた音は、どんな形容詞も寄せ付けないと知った。耳を傾けながら意識の片隅で、これはどんな音楽なのか、いましているのはどういう質の体験なのかを言葉にして了解しようとするも、ことごとく失敗してしまい、すぐにそんなことをするのはあきらめてしまうしかない。

ならばと、押し寄せる音をひたすら受け止め取り入れていく器に、自分がなりきることにした。

いまここにただいる存在として音を浴びていると、過去や未来なんて消え去って、いましかないんだということ思いが押し寄せてくる。いまここにある音の粒の一つひとつが、とてつもなくかけがえなく、せつなく、いとおしいものだと感じられた。

もちろんそうした言葉が浮かんできたのは、アンコールも含めてすべての演奏が終わったあとのこと。涙も、ロビーのソファにへたり込んでいるときに、ようやくやってきた。

プレトニョフは愛用するShigeru Kawaiのピアノの前で、いったい何をしていたんだろう。

スクリャービンを、続いてショパンを弾いたのはたしかだけど、彼はスクリャービンやショパンに捉われたり気兼ねすることなく、まったく自由にふるまっている。彼の「いま」をただ過ごしている。

そういえば藤田真央さんが、リハーサルを好まないプレトニョフの逸話を述べていたのを思い出す。直接顔を合わせた際に、なぜきみはリハーサルなんてするのか、用意された音楽なんて意味がないじゃないかと言われたという。演奏はつねにその場で生成されるんだということを熱弁したわけだ。

藤田真央さんはかねてプレトニョフへの敬愛を公言していて、高校生のとき自分のお小遣いで初めて行ったコンサートもプレトニョフの来日公演だったとのこと。ラフマニノフの「幻想的小品集Op.3」の前奏曲「鐘」を聴いて、ピアノはこんな音色が出せるのか、そしてこれほど自由に弾いていいものかと全身が粟立ったそう。わかる気がする。

秋にはプレトニョフが、ラフマニノフを弾くため来日することになっている。自分のなかにいまだ留まっているプレトニョフの余韻は、秋くらいまでだったらゆうに保たれているはず。自己内プレトニョフ成分を、ずっと絶やさずいられたらいい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?